2021年6月に改正された育児・介護休業法で導入される「出生時育児休業」、いわゆる「男性版産休」とはどのような制度ですか。

通常の育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで別途育児休業を取得することができる制度です。申出期限が短縮され、分割で取得できるなど、柔軟に利用することが可能な制度になっています。

1 導入の背景

2021年6月に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」とする)が改正されました。その中の改正のひとつが「出生時育児休業」いわゆる「男性版産休」と言われている制度です。

実は、現行の育児・介護休業法にもいわゆる「パパ休暇」と言われている、男性が育児休業を取得しやすくするための制度は存在しています。しかしながら、分割取得することができないなどの理由から積極的に活用されていないのが現状です。

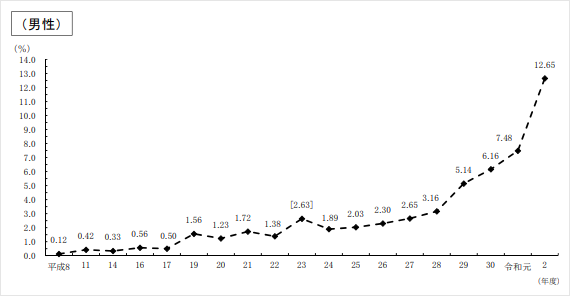

厚生労働省の「雇用均等基本調査」によると、2019年度の男性の育児休業の取得率は7.48%で政府が目標に掲げた数字(2020年13%、2025年30%)の達成が極めて難しい状況になっていました。

※2020年度には12.65%に上昇しておりますが、コロナ禍の状況下で勤務が制限されていたことが起因となっている可能性もあり、今後も同様のペースで上昇していくかは不明です。

厚生労働省「令和2年度雇用均等基本調査」をご参照ください。

厚生労働省「令和2年度雇用均等基本調査」

そこで、男性の育児休業取得率の向上のため、今回の改正の一つとして現行制度の「パパ休暇」を見直し、新たに男性向けの育児休業制度である「出生時育児休業」が設けられることになりました。

2 主な制度の内容

「出生時育児休業」の主な制度内容としては、以下の内容となります。

| ① 子供の出生後8週間以内に4週間までは、通常の育児休業とは別に、出生時育児休業の取得が可能 ② 休業の申出期限については、原則休業の2週間前まで可能 ③ 2回に分割して習得することが可能 ④ 労働者の意に反したものとならないよう、労使協定を締結している場合に限り、労働者と事業主の 合意した範囲内で、事前に調整した上で休業中に就業することが可能 |

以下で詳しく見ていきます。

(1)出生時育児休業

「出生時育児休業」は、通常の育児休業とは別に、子供の出生後8週間以内に4週間まで取得すること

が可能となります。条文上、男性に限定されている制度ではありませんが、女性の場合、子供の出生後8

週間については、労働基準法65条2項によって、産後休業を取得している時期ですので、取得するのは

実質的に男性ということになります。そのため、「出生時育児休業」は「男性版産休」とも呼ばれていま

す。

現行制度においてもいわゆる「パパ休暇」(子供の出生後8週間以内に男性が取得した育児休業は、再

度取得が可能)と呼ばれている制度があります。しかし、制度利用が進んでおらず、今回の改正により、

この制度は廃止されます。

「出生時育児休業」の対象期間としては、出産予定日前に子供が出生した場合には、実際の出生日~出

産予定日の8週間後までが対象期間となります。逆に、出産予定日後に子供が出生した場合には、出産予

定日~実際の出産日の8週間後までが対象期間となります。

(2)申出期限

「出生時育児休業」を申し出る期限については、原則として休業の2週間前までに申し出ればよいとさ

れています(現行制度は1月前)。ただし、職場環境の整備などについて、今回の制度見直しにより求め

られる義務を上回る取組の実施を労使協定で定めている場合は、1か月前までとしてもよいとされていま

す。

(3)分割取得

「出生時育児休業」は、2回まで分割で取得することが可能となります。今回の改正では、通常の育児

休業も分割取得が認められることになりましたので、男性については、通常の育児休業および出生時育児

休業をそれぞれ分割取得することで、1歳までの育児休業について、合計4回取得することが可能となっ

ています。

(4)休業中の就労

育児・介護休業法上の育児休業は、子の養育を行うために、休業期間中の労務提供義務を消滅させる制

度であり、休業期間中に就労することは想定されていません。しかし、出生後8週間以内は、女性の産後

休業期間中であり、労働者本人以外にも育児をすることができる者が存在している場合もあるため、労働

者の意に反しないものであれば、出生時育児休業期間中の就労を認めてもよいのではないかと考え方があ

りました。

そこで、労使の話し合いにより、一定の要件の下で、出生時育児休業を取得中であっても、休業中の就

労が可能となりました。

具体的には、

① 労働者の意に反したものとならないために、労使協定を締結していること

② 労働者と事業主とが合意した範囲内の日時であること

③ 就業可能日等の上限の範囲内であること

とされています。

③の上限については、育児・介護休業施行規則21条の17で、以下のように定められています。

ア)就業させることとした日の数の合計が、出生時育児休業期間の所定労働日数の2分の1以下であるこ

と。ただし、1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数であること

イ)就業日における労働時間の合計が、出生時育児休業期間における所定労働時間の合計の二分の一以下

であること

ウ)出生時育児休業開始予定日とされた日又は出生時育児休業終了予定日とされた日を就業日とする場合

は、当該日の労働時間数は、当該日の所定労働時間数に満たないものであること

このように、労使協定の締結や労働者の合意を要件とすることで、労働者の意に反しないものとなら

ないことを担保し、育児に支障をきたさない範囲の時間で就労することが認められることになりました。

対応策

この「出生時育児休業」は2022年10月1日から施行されます。

今回の育児・介護休業法の改正においては、「出生時育児休業」の創設だけでなく、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備や妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け、育児休業の分割取得、有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和などが改正されています。

2022年4月1日から施行されるものもありますので、育児・介護休業規程の改訂など、お早めにご準備ください。